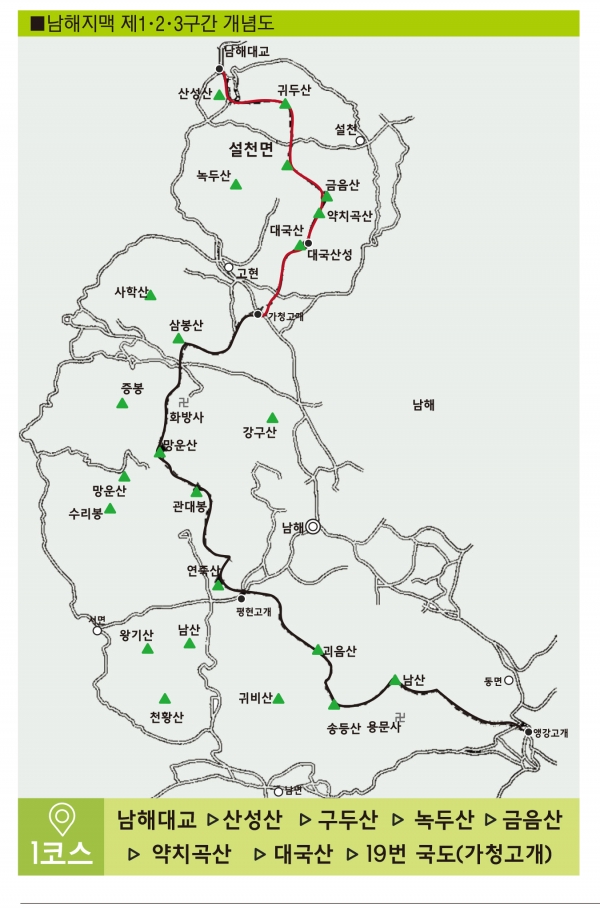

남해지맥(南海枝脈)은 남해군 북쪽 남해대교 노량에서 출발해 산성산(158m)에 올라, 섬의 여러 산봉우리를 이어 최남쪽인 망운산에 닿은 뒤 해안 미조에서 끝나는 48.7㎞ 거리의 산맥을 일컫는다. 지맥 상에 산성산을 비롯해 구두산(377m), 금음산(481m), 대국산(371m), 삼봉산(420m), 망운산(786m), 관대봉(595m), 괴음산(605m), 송등산(617m), 납산(622m), 금산(705m),망운산(287m)이 차례대로 이어진다.

조선 영조 때 학자 신경준(1712년~1781년)은 백두대간 개념으로 하는 ‘산경표’를 저술했다. 산경표에 의하면 백두대간은 백두산→지리산으로 이어지고, 낙남정맥은 지리산→김해 신어산까지 내달린다. ‘낙남금오지맥’은 낙남정맥상 하동군 옥종면 옥산 못 미쳐 무명봉(547봉)에서 분기하는데 이 세력이 남해로 급히 하강했다가 다시 남해대교 노량에서 산성산을 치켜세운 맥이다. 이 지맥은 당시 산경표에서 바다 때문에 맥이 끊겼다고 해 배제됐다는 게 일반론이다. 이에 경남일보는 이 지맥을 부활해 직접 탐방하고 재조명하면서 산세 수려한 풍광을 앵글에 담아 격주로 게재한다. 편집자 주

△1코스=남해대교→산성산→구두산→녹두산→금음산→약치곡산→대국산→19번 국도(가청고개)

남해대교 옆 남해각에 주차할 공간이 있다. 1973년 6월 22일 준공한 남해대교, 올해 개통 50주년을 맞아 군에서는 축하행사를 준비 중이다. 당시 박정희 대통령의 방문, 수만명에 이르는 관광객, 바다를 가르는 엔젤호, 새마을 운동과 함께 근대화의 상징이었던 명성은 예 같지 않지만 새로 정비한 남해각과 대교의 상징인 강렬한 붉은 색감은 아직도 인상이 깊다.

데크로 만들어진 등산로는 잠시, 흙길로 이어지다 표지석이 없는 산성산 정상에 선다. 성의 흔적들이 뒹군다. 곧장 왼쪽으로 추락하듯 노량공원으로 내려선다. 50년 전, 남해대교 준공 시 박정희 대통령이 방문했던 사실을 기록해놓은 아담한 공원이다.

구두산(377m)으로 치오른다. 긴 임도가 끝나면 산으로 오르는 길이 선명치 않다. 낡았어도 산행리본을 자세히 보는 게 길을 잃지 않는 중요한 포인트이다. 경사가 커 지그재그로 움직여야 산행이 편하다. 1시간 40분 만에 구두산 정상에 선다. ‘구들뫼’라는 고유의 산이름이 있는 듯하다. ‘준·희’ 라는 산꾼이 매달아 놓은 이정표에 그렇게 새겨져 있다.

산 너머 아래 염소소리가 요란한데 양을 키우고 있는 ‘남해상상양떼목장’이다. 33만㎡(10만평)의 편백 숲과 어우러진 양떼목장은 이국적인 풍취를 자랑한다. 어린이들의 체험장으로 인기라고 한다. 실제 방목 양떼들이 울타리가 쳐져 있는 길옆까지 다가와 놀아준다. 이 목장에는 양 외에도 사슴, 앵무새, 토끼 등 여러 동물을 키운다.

출발 3시간, 용강고개(창남로)를 넘어서 드센 금음산 방향으로 길을 잡았다. 어느새 봄빛이 짙어 숲이 울창해졌다. 나뭇가지 사이 거미줄과 거기에 달린 아침이슬이 콧등에서 허물어져 목덜미를 타고 흐른다. 축축한 느낌이 좋을 리 만무하다.

30분 정도 더 올랐다. 거친 주행에 대한 보상일까. 1구간 최고의 조망처가 나타난다. 바다 쪽 점점이 떠 있는 작은 섬들, 내륙쪽 남해대교와 노량대교, 하동의 바다, 거대한 돌강이 흘러 내리는 금오산, 산과 계곡 위치 좋은 곳에 안착한 평화로운 마을, 삶의 터전…, 옅은 안개는 아름다운 풍광을 다 감추지는 못한다.

출발 4시간 만에 칼로 두부를 자른 듯 기이하게 쪼개진 바위 옆을 지나 금음산(481m)에 닿는다. 표지석은 없다. 산꾼들이 남해를 많이 찾고 지맥종주가 늘어나고 있는 만큼 이 구간에 대한 지자체의 표지석, 등산로 정비가 필요해 보인다.

금음산에서 대국산성으로 가는 길, 중간에 ‘약치곡산’이 있다. 이때부터 고도를 급격히 떨군다. 경사가 급해 세심한 주의가 필요하다. 그나마 이 구역은 최근 남해군에서 등산로에 짚매트를 깔고 손잡이도 설치하는 등 정비를 잘 해놓았다.

대국산성은 설천면 진목리와 비란리, 고현면 남치리에 걸쳐 있다. 조상들이 왜구의 침략을 방어하기 위해 세운 석성이다. 둘레 1.5㎞, 높이는 5~6m, 성 안에는 연못 터와 건물을 세웠던 주춧돌이 있고, 돌로 쌓은 네모진 경계초소가 있어 멀리 바다를 감시했던 것으로 보인다. 성벽은 화강암으로 안팎을 쌓고 중간에 흙을 채웠다. 성문은 2개, 동남쪽이 정문으로 여겨진다. 보존 상태가 양호하나 북쪽 일부가 훼손된 적이 있다. 조선 경종 때 천장군이 쌓았다는 이야기가 전한다. 출토된 토기 기와 자기조각으로 미뤄 삼국시대에 만들어졌으며 조선시대에 왜구를 막는데 이용된 것으로 추정된다.

지맥은 산성뿌리를 따라간다. 성벽을 직접 만져보면서 성의 기운을 느껴볼 수 있다. 조상들의 애환, 수고, 고통과 희망이 몸에 전해오는 듯하다. 산을 내려서 도로를 건너고 19번국도 가청고개서 1코스 산행길을 멈춘다.

최창민·김윤관기자

※이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.